Was ist ME/CFS?

Myalgische Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) ist eine schwere chronische Erkrankung. Sie tritt häufig nach einer Infektion wie COVID-19, Epstein-Barr-Virus oder anderen viralen Erkrankungen auf, kann jedoch auch ohne erkennbare Ursache entstehen. Charakteristisch ist das Leitsymptom Post-Exertional Malaise (PEM) – eine erhebliche Verschlechterung des Gesundheitszustands infolge selbst geringer körperlicher, geistiger oder emotionaler Belastung.

In Südtirol sind schätzungsweise mindestens 3.200 Menschen betroffen, was etwa 0,6 % der Bevölkerung entspricht. Damit gehört ME/CFS zu den häufigeren neurologischen Erkrankungen, vergleichbar mit Multiple Sklerose oder Parkinson. Allerdings ist die Dunkelziffer vermutlich deutlich höher, da viele Betroffene aufgrund falscher Einschätzungen ihrer Symptome keine korrekte Diagnose erhalten.

ME/CFS betrifft Menschen jeden Alters, häufig jedoch junge Erwachsene und sogar Kinder. Die Erkrankung schränkt die Lebensqualität stark ein: Sie führt bei vielen Patienten zu dauerhafter Arbeitsunfähigkeit, sozialer Isolation und schwerer Behinderung – bis hin zur vollständigen Bettlägerigkeit.

Eine körperliche Erkrankung

Seit 1969 wird ME/CFS von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell als neurologische Erkrankung anerkannt. Dennoch wird sie bis heute häufig falsch interpretiert – sowohl von medizinischen Fachkräften als auch von der Öffentlichkeit. Diese Fehleinschätzungen führen zu einer verzögerten oder falschen Diagnose und verstärken die Stigmatisierung der Betroffenen. Es ist wichtig zu betonen: ME/CFS ist eine körperliche Erkrankung, keine psychosomatische oder psychische Störung.

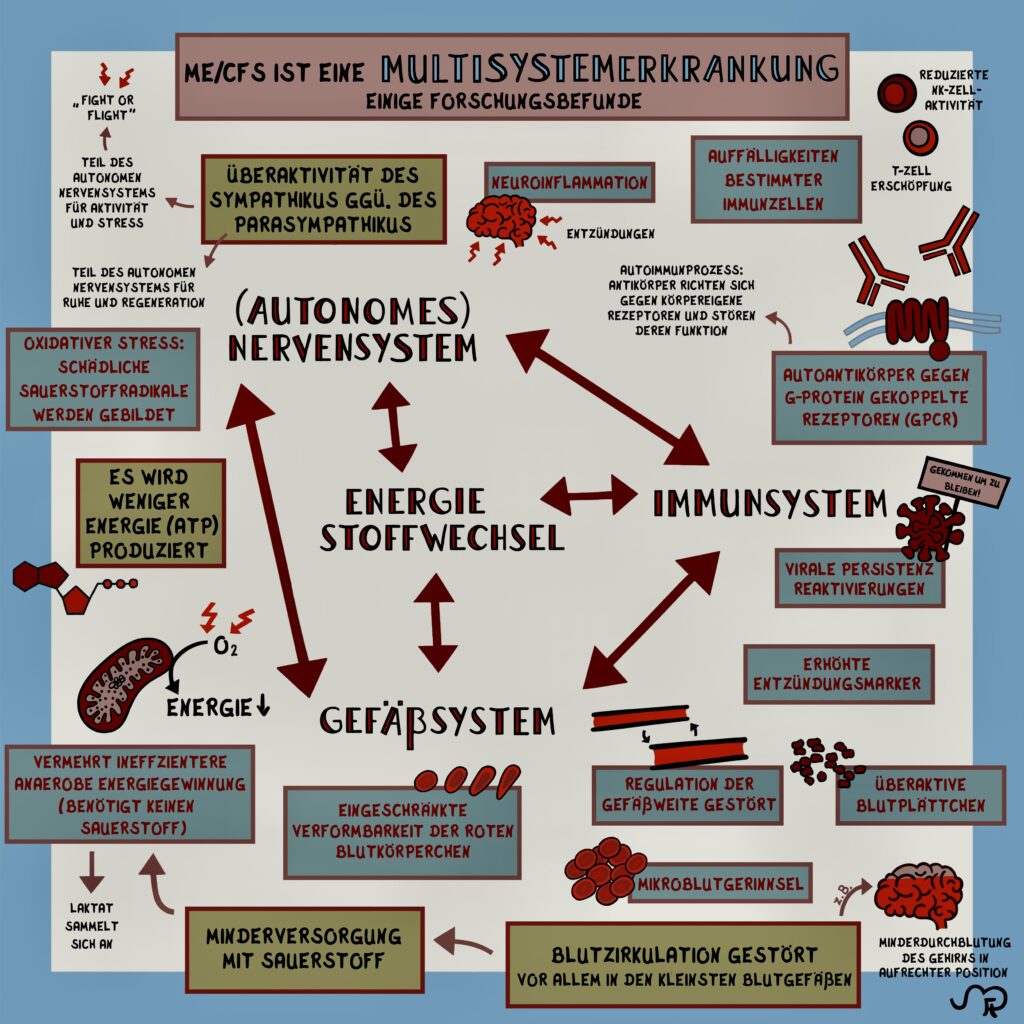

Moderne wissenschaftliche Erkenntnisse belegen die körperlichen Ursachen von ME/CFS durch den Nachweis spezifischer biologischer Veränderungen:

- Immunsystem: Chronische Entzündungen und Autoimmunreaktionen, wie etwa eine gestörte Zytokinproduktion

- Nervensystem: Dysfunktionen im autonomen Nervensystem, z. B. POTS (Posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom)

- Gefäßsystem: Beeinträchtigungen der Mikrozirkulation und Sauerstoffversorgung

- Energieproduktion: Mitochondriale Dysfunktion, die die Energiegewinnung auf zellulärer Ebene stark einschränkt

Symptome

ME/CFS ist eine komplexe Erkrankung mit vielfältigen Symptomen. Die charakteristischsten Merkmale sind:

1. Leitsymptom Post-Exertional Malaise (PEM):

PEM ist eine erhebliche Zustandsverschlechterung infolge von Belastungen. Die Verschlechterung und/oder das Aufkommen neuer Symptome (sog. „Crash“) treten unmittelbar oder oft zeitverzögert (12–72 Stunden) nach bereits geringer körperlicher, kognitiver, emotionaler, orthostatischer oder sensorischer Belastung auf, die vormals toleriert wurde. Die Verschlechterung kann Stunden, Tage oder gar Wochen anhalten. Jeder „Crash“ birgt das potenzielle Risiko einer permanenten Verschlechterung des Gesamtzustandes.

2. Fatigue:

Eine extrem einschränkende, vorher nicht gekannte Erschöpfung, die sich durch Erholung oder Schlaf nicht bessert. ME/CFS hat nichts mit normaler Erschöpfung oder Müdigkeit zu tun.

„Diese Krankheit hat mit chronischer Müdigkeit so viel zu tun, wie eine Atombombe mit einem Streichholz.“

Laura Hillenbrand, Betroffene

3. Kognitive Probleme („Brain Fog“):

Konzentrationsstörungen, stark verlangsamtes Denken und Gedächtnisprobleme, sowie Schwierigkeiten bei der Informationsverarbeitung. Außerdem kann es zu Störungen der Wortfindung und Wahrnehmung kommen.

4. Weitere häufige Symptome

- Schlafstörungen trotz ständiger Erschöpfung. Dazu gehören Einschlafprobleme, häufiges Aufwachen oder das Gefühl, morgens genauso erschöpft zu sein wie vor dem Zubettgehen.

- Schmerzen (betroffen sind etwa Kopf, Gelenke, Muskeln oder Lymphknoten).

- Kreislaufbeschwerden wie Schwindel, Übelkeit, erhöhter Puls oder Herzrasen. Diese treten vor allem im Sitzen oder Stehen auf und bessern sich im Liegen (orthostatische Intoleranz)

- Überempfindlichkeit gegenüber Licht, Geräuschen und anderen Sinnesreizen

- Grippeähnliche Beschwerden oder Verdauungsprobleme

Besonders wichtig zu verstehen ist, dass die Schwere der Symptome von Patient zu Patient stark unterschiedlich sein kann – von mild bis sehr schwer beeinträchtigend. Die Erkrankung schränkt die Lebensqualität oft erheblich ein und erfordert ein sorgfältiges Energiemanagement im Alltag.

Diagnose

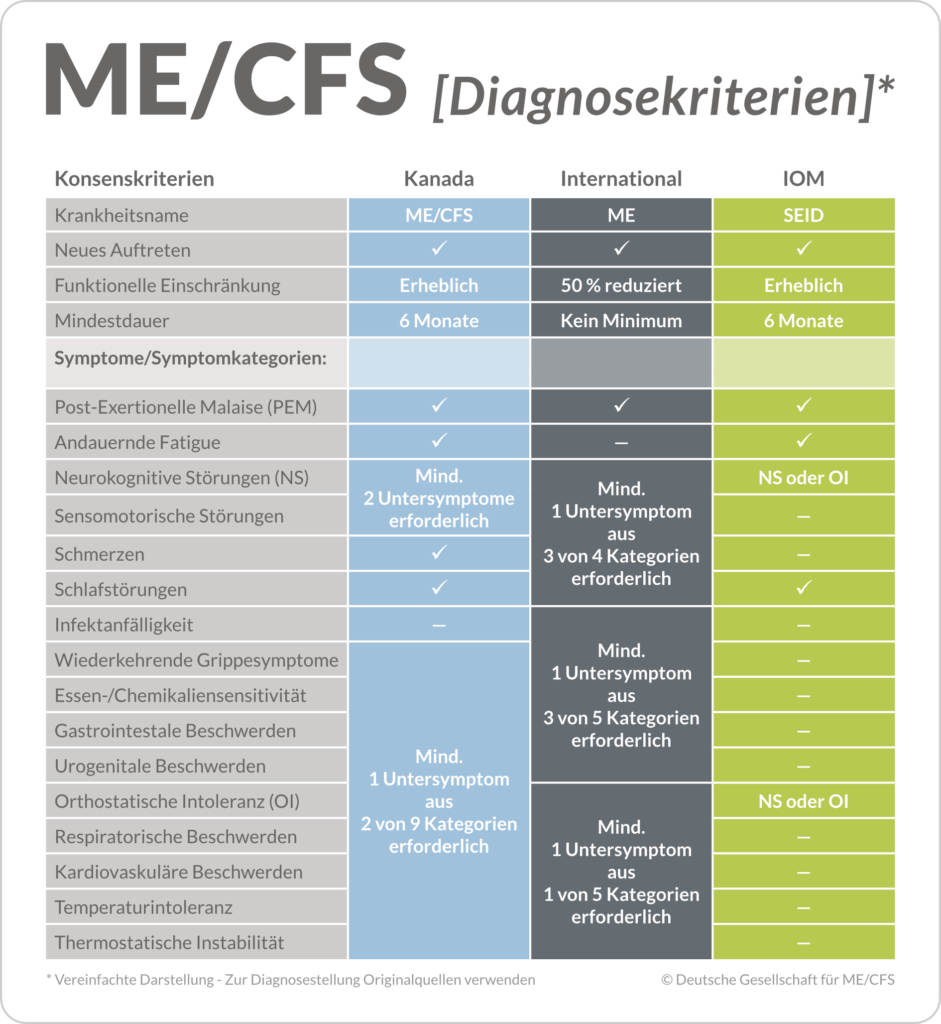

Es gibt mehrere Kriterienkataloge, die Ärzten als Leitfaden für die Diagnose dienen:

Institute of Medicine (IOM) Kriterien

Die IOM-Kriterien versuchen eine einfache und zugängliche Definition von ME/CFS zu etablieren. Sie sind aber weniger spezifisch und daher nur für eine Verdachtsdiagnose geeignet. Zur Diagnosesicherung sollten CCC oder ICC verwendet werden.

Fragebogen der Charité Berlin zu den IOM-Kriterien

Canadian Consensus Criteria (CCC)

Die CCC-Kriterien wurden 2003 von einer Gruppe kanadischer Experten entwickelt und gelten als sehr umfassend.

Selbsttest zu den CCC-Kriterien auf MECFSmed.

Fragebogen von MillionsMissing Deutschland zu den CCC-Kriterien

International Consensus Criteria (ICC)

Die ICC-Kriterien von 2011 sind eine Weiterentwicklung der CCC und legen einen stärkeren Fokus auf die Kernmerkmale der Erkrankung.

Selbsttest zu den ICC-Kriterien auf der Seite der SGME

ICC-Leitlinie für Ärzte

Eine Übersicht der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS zu den drei verschiedenen Diagnosekriterien:

Schweregrade

Auch wenn man es den Patienten oft nicht ansieht, ist ME/CFS eine stark beeinträchtigende Erkrankung. Die Lebensqualität der Betroffenen ist im Schnitt geringer ist als bei anderen sehr schweren, stark einschränkenden Erkrankungen wie Multiple Sklerosis, HIV oder Krebs.

Diejenigen, die noch arbeiten können, tun dies meist in einem reduzierten Ausmaß und unter großen Einschränkungen. Allerdings sind mehr als 60% der Betroffenen nicht mehr arbeitsfähig. Gut ein Viertel der Betroffenen ist ans Haus gebunden. Schwerstbettroffene sind vollständig ans Bett gebunden Aufgrund der hohen Empfindlichkeit schützen sich diese Patienen mit Hilfsmitteln, wie Schlafmasken, Ohrstöpsel usw. vor aüßeren Reizen, wodurch der Kontakt zur Außenwelt verschwindent gering ist.

Oft teilt man die Patienten in vier Schweregrade ein, wobei die Übergänge fließend sind.

„Leicht“

Bereits in dieser Stufe kann das Aktivitätsniveau bis zu 50 % reduziert sein im Vergleich zu vor der Erkrankung. Arbeit oder Ausbildung sind unter Einschränkungen noch möglich. Beispielsweise werden dazu die Arbeitszeit reduziert oder sonstige Freizeit- und sozialen Aktivitäten eingestellt. Freie Tage und Wochenenden werden genutzt, um den Rest der Woche bewältigen zu können.

Moderat

Betroffene können in der Regel nicht mehr arbeiten oder studieren und sind oft ans Haus gebunden. Bereits leichte Belastungen, wie zum Beispiel ein Arzttermin, ein Einkauf oder auch schon ein kurzer Spaziergang führen zu Zustandsverschlechterungen im Rahmen der PEM.

Schwer

Bereits einfache Aktivitäten wie Duschen, Zähneputzen oder einfach nur aufrecht zu stehen, können zu einer schweren Zustandsverschlechterung führen. Die meisten schwer betroffenen PatientInnen können das Bett nur für kurze Zeit verlassen und sind daher stark auf fremde Hilfe angewiesen.

Sehr Schwer

Sehr schwer Betroffene sind vollständig ans Bett gebunden und bei grundlegenden Tätigkeiten auf Hilfe angewiesen. Bei sehr schwer an ME/CFS Erkrankten ist die Reizempfindlichkeit oft besonders stark ausgeprägt. Für sie bedeutet das, dass sie isoliert in absoluter Stille und Dunkelheit leben müssen, um eine Zustandsverschlechterung durch Reize zu vermeiden. Für sie ist oft auch selbstständige Nahrungsaufnahme oder Sprechen nicht mehr möglich.

Bell-Skala

Eine feinere Einstufung ist mithilfe der Bell-Skala möglich. Hier gibt es zehn vierschiedene Schweregrade. Ausgehend von einem Wert von 100 reduziert sich der Wert in 10er-Schritten. Je niedriger der Wert, desto schwerer die Erkrankung. Eine genauere Beschreibung dazu finden Sie in diesem PDF der Schweizerischen Gesellschaft für ME/CFS (SGME).

Die SGME bietet außerdem einen Schweregradrechner an.

Weiter zu:

Quellen

https://link.springer.com/article/10.1007/s00508-024-02372-y

https://www.institut-allgemeinmedizin.bz.it/chronisches-fatigue-syndrom

Schweregrade: